とってもいい雰囲気の工房

彩泥窯(さいでいがま)にも入会してしまいました!

ここでは伝統的な金継ぎ技法以外に、オーナーの中野拓先生があみ出した2種類の新しい金継ぎ技法が学べるため、金継ぎを極める身としてしっかり学ばせていただきます!

それにしても素敵な工房。表参道の一等地。

土曜の昼、がらんとしてるけど、スタッフはたくさんいる。

メインは金継ぎじゃなくて陶芸。

月4回の金継ぎ会員になりました!月謝9720円なのだけど、初回は入会金10,800円+道具箱7,560円+器代540円+設備費(年2回)540円+作務衣(さむい)6,480円を足して35,640円でした!!!

現金をそんなに持っておらず、「ちょっと待ってて~」と近くのコンビニにお金をおろしに行ってきました(恥)

そして、ついに開始!焼き継ぎです。焼き継ぎは割れよりも欠けに向いており、焼き継ぎで継いだ器は電子レンジや食器洗い機でもOKです。骨董品の修理にも向いているそうです。しかし、焼くと変色する器もあるそうなのでご注意を。

「では、お皿に欠けをつくりましょう」とやさしいお姉さんがすごいことを…!お外に行って金づちでがんがん叩いて、3個欠けを作ってくれました。

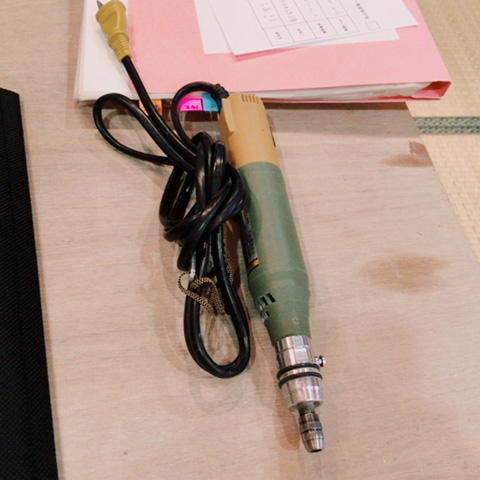

そして、ルーター登場!

ダイアモンドビッド装着!

鉛筆を持つように握り、中ぐらいのスピードにして削ります。

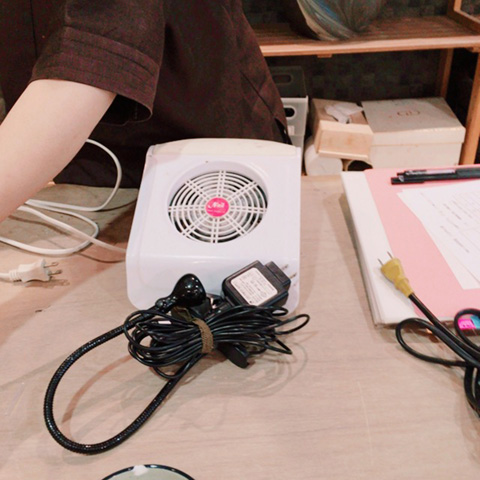

そして!陶器の欠けを平らに削るときに、陶器の粉が飛び散らないよう、こんなグッズを使用!

ネイルの吸い込み機! 現代の知恵が満載です!

削れた断面が薄すぎると後で難しくなるので、より深く、また平らに削ります。

削っているときは工事現場のような音が響き渡ります。

そして、粘土で欠けを埋めます。

まずは粉だらけの器をアルコールで拭き取ります。あまり大きな欠けだと、埋めた粘土が焼いたときに縮むので向いていないそうです。

ここから手が泥だらけになり写真が取れません…

2種類の粘土。左がNo. 100で目が細かく、右がNo. 40で目が粗い。

最初は右のNo. 40の粘土で欠けを埋めます。この粘土自体に接着力がないため、それを焼いて、後で目の細かい方の粘土で接着します。

左:大きいスポンジ。これで余分に器についた粘土を拭き取る

手が泥だらけで写真が取れなかったけど、欠けに合わせて塗った粘土をドライヤーで乾かし、ぽろっと器から取り、それを800度で焼成します。(やっておいてくれます)

次回はそれを器にくっつける作業です!

楽しみ❣

コメント