図書館に勉強しに行きました。

久しぶりの図書館でたくさんの本に囲まれる中、そのタイトルが一際目を引き興味を持って本を開いてみました^^

ウェッジウッド(Wedgewood)物語

ウェッジウッド物語

相原 恭子 (著), 中島 賢一 (著)

https://amzn.to/2RnsB3m

誰もが聞いたことのある高級陶磁器「ウェッジウッド」18世紀(日本では江戸時代の中頃くらい)に生まれました。イギリスを代表する陶磁器の会社ですが、1人の青年の並々ならぬ努力と苦境を生き抜く発想の転換力でできた、素晴らしい会社だったことを知りました。

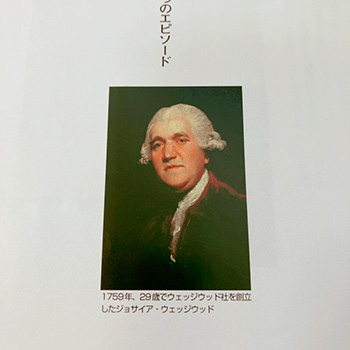

創設者はジョサイア・ウェッジウッド。

父を早くに亡くし、小学校をやめて実家の陶芸工房の仕事をしていましたが、若くして病気で陶芸ができなくなりました。それをきっかけに、20代では開発者として、陶芸をプロデュースすることに転換し、後に実業家としてウェッジウッドを創立し、大きな成功を修められました。すごい。

18世紀、当時には新しい「ショールーム」を作ったり、遠方の顧客を獲得するため当時としてはこれまた新しい「商品カタログ」を作成し、遠隔地にも宣伝し新たな需要を掘りおこすという、セールスマンとしても天才でした。

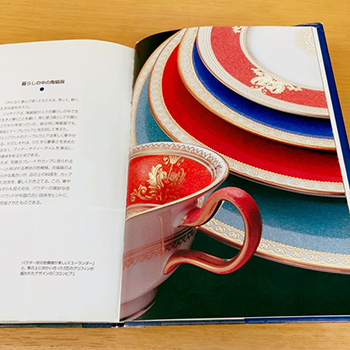

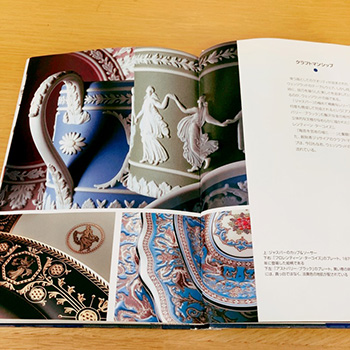

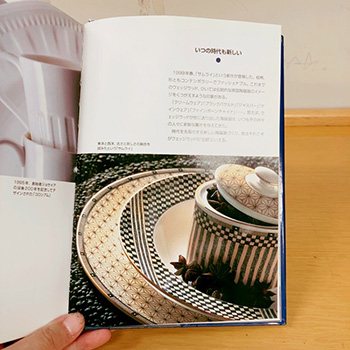

改めてウェッジウッドの代表作の写真を見ると、うっとりするほど美しい、芸術ですね。

パウダー状の帯状の色模様が美しい「ユーランダー」とよばれるお皿と「コロンビア」と呼ばれるカップ

代表的な色合いであるジャスパーのカップ&ソーサー(ウェッジウッドのカラーといえば、ジャスパー・ブルー!)

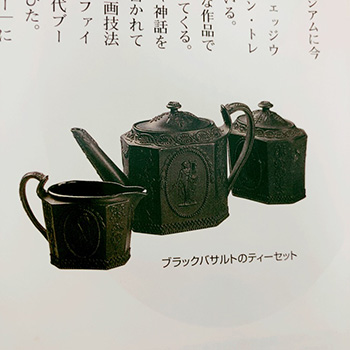

実はブルーだけでなく、黒にもこだわりがあった、「ブラックバサルト」

ジョサイア死去後の新作「サムライ」もかっこいい

歴史を学ぶと、もう、次からデパートでウェッジウッドみたら、特別な存在になりますね。

イギリスと私

イギリスは、私が大好きな国。私は数年間ドイツに住んでいましたが、イギリスは「EUに属さないわよ」っという感じで(EU離脱が良いか悪いかはおいといて)、独自路線を行っていて歴史と伝統を重んじる独特の雰囲気が好きです。

20代の頃、私は英語を勉強しようと、イギリスの英語教師宅に1週間ホームステイしたのですがWedgewoodの食器をお土産に買って帰ったなぁ(´ー`)(その頃、英語ゼロでした…)

ちなみに、1週間ホームステイしたくらいで、英語は全く上達しませんでした _l ̄l○lll

金継ぎとウェッジウッド

金継ぎは和食器にするものだというイメージを持っている人が多いです。もちろん、日本で茶湯からの歴史がありますし、和と金が似合うのですが洋食器に金継ぎを施すのも、また素敵なのです!

海外・ヨーロッパなどでは、修復といえば、傷や割れ面が目立たない修復がされてきましたが、今、日本独自の、傷を「魅せる」伝統的な修復法である金継ぎが、注目を浴びています。

これからは金継ぎを発信していく身として、器のこともたくさん知識として知っておきたいので図書館の工芸・陶芸エリアの本を制覇して、より一層ためになる情報を発信したいと思います (`・ω・´)キリッ.

コメント