2日前に焼き付けた陶器の割れを、いよいよ接着します!

麦漆(むぎうるし)という自然の材料で作った接着剤を割れた面に塗って、くっつけます。

麦漆(むぎうるし)の作り方

まずは「のり」を作り、そこから「麦漆」をつくります。

ちょっと手の込んだ、クラシックな方法で麦漆をつくります。

「のり」の作り方

材料は上新粉:水= 1:4

きれいな鍋に上新粉と水を入れて30分置きます。

強火でかき混ぜながら沸騰させます。

沸騰したら弱火で5分かき混ぜます→完成

空気に触れないようサランラップでくるんで冷蔵庫保管すると2~3週間位もちます。少量が作りにくいので、いっぱい作って冷凍できます。

解凍は、500Wで30秒くらいチンして、どんな感じか確認して、足りなければ繰り返します。

※冷凍したのりは、自然解凍してはいけないそうです。必ず電子レンジで解凍しましょう。

「麦漆」の作り方

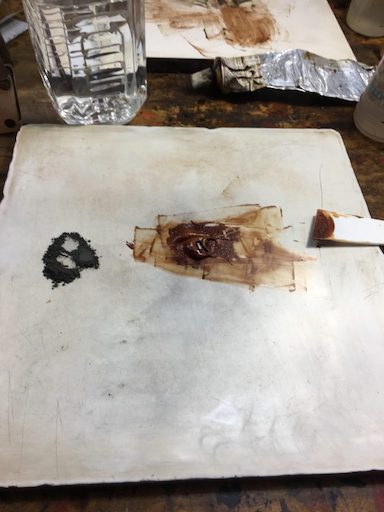

材料はさっきの「のり」と小麦粉(薄力粉、または中力粉)です。定盤(じょうばん) の上で、角が立つまでへらで混ぜます。そして、漆を同量出し、混ぜて、できあがります。

サランラップを2つ折りにして、麦漆を定盤からラップの上に移動させます。空気に触れないよう、ラップを2つ折りにします。

※麦漆はラップに包み冷蔵庫で保管し、約1週間ほど使用できます(写真はラップにつつまれる麦うるし。漆と混ぜたので茶色です。下の2本はへら)

終わったら 定盤とへら は灯油とティッシュでできれいに拭きます。黒いふたのが灯油、黄色のは菜種油。

のりの塊は水とティッシュで拭き取れます。

麦漆で接着

きれいにした定盤の上に、麦漆を、使う分だけ出してね(ほんのちょっと)

竹べらで少しずつとって丁寧に、全ての割れの面にムラなくぬります。竹べらにどんどん麦漆が広がってくるので、都度ティッシュで拭いてきれいにします。

陶器の割れた破片同士をくっつけます

いよいよ割れた欠片たちをくっつけます!

くっつけたら、ゆらゆらさせながら、しっかりとはまる位置に。麦漆は、はみ出しても大丈夫です。

お皿の淵はティッシュで拭いて段差になっていないか確認。そして、セロテープで張ります。

張り間違えたときに張り直しやすいように、テープの端は折っておきます。

傷に対して直角になるように、内側と外側にいっぱい張りましょう。

漆風呂で寝かせます

漆風呂(20-30℃、湿度70-80%の場所)にすぐ入れて、1週間放置です☺

刻苧(こくそ) 付け、 刻苧盛り

続いて、欠けた陶器を埋める作業にうつります!

刻苧漆( こくそうるし)を作ります

さきほどの麦漆を定盤に出します。(ラップから出すときは、ラップが切れないように、へらを立てて手前に引くように…)

左から三辺地粉・木粉・刻苧綿

この順に置くように指導を受ける。

1.麦漆100%に対し、三辺地粉(さんべんじこ) 60%の量を加え、へらで混ぜ混ぜします。

2.上記 100%に対し、 木粉(もっぷん) 50%の量を加え、 へらで 混ぜ混ぜ。

3.上記 100%に対し、 刻苧綿(こくそわた) 40%の量を加え、 へらで 混ぜ混ぜ。

だんだん固くなりました◎

2重にしたラップの上にのせて、空気に触れないよう2つに折ります。定盤はティッシュと灯油できれいにお片付けします。

刻苧で器の欠けを埋めます

そして、 刻苧漆を、ラップから、使う分だけ定盤の上に出します。竹べらで一回に0.5mmだけ盛ります。これが1日で中まで乾く量だそうです!!!1mm盛ってしまうと、中まで乾くのに1週間かかってしまうのだとか。

なので、少しづつ何回も盛らなければいけません…(なんとかならないかなぁ…)

余ったら、ラップを巾着みたいにして、空気を出して、ゴムをぐるぐる回して閉じ、冷蔵庫で保管します。

このように保管すると、1週間くらい使用できるそうです。教室では生徒さんが作ったものを貯めていて、共有しています。

最後は菜種油で定盤をきれいにします。刻苧で欠けを埋めた器は、すぐに漆風呂へ!

来週も楽しみ~♪

コメント